見直そう!検診結果

【追補】健康診査(人間ドッグなど)の結果をどう読み解く?

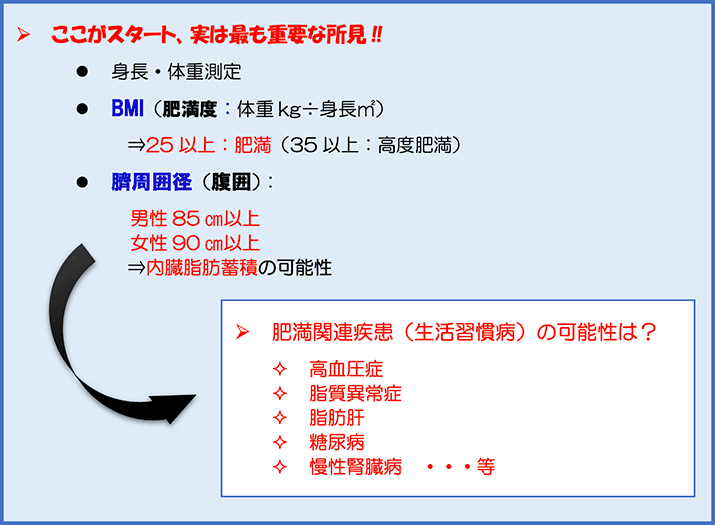

(生活習慣病の見つけ方)

一般に行われる健康診査や人間ドックの検査には、様々な疾患の可能性を紐解く重要な所見が多く含まれています。

検診結果を受け取ったならば、「指摘事項」を放置することなく、これらの所見を正しく理解し現状を把握することは極めて重要です。

しかし残念ながら、検診結果や人間ドッグの結果は「郵送」されてくることが多く、そのため、その重要性や緊急性に関して実感が湧かず、何となく手元に「置きっぱなし」になっているのが現状ではないでしょうか。

それぞれの結果に関して、正しく現状を理解し必要な治療につなげるためにも、「対面」で説明を受けることが極めて重要と考えます。

下記を参考にもう一度“結果を見直し”、疑問点や心配な点がありましたらご相談ください。

Step 1:血圧測定(高血圧症等)

- ●75歳未満:外来随時血圧 130/80mmHg 以上

(家庭血圧 125/75mmHg 以上) - ●75歳以上:外来随時血圧 140/90 mmHg 以上

(家庭血圧 135/85mmHg以上)

⇒高血圧の可能性 - ●どのような条件下でも、

140/90mmHg以上は高血圧症の可能性

上記所見あれば、必ず、家庭血圧測定(早朝起床時・就寝前)を行う。

「高血圧」の基準を満たした場合は、受診の上、精査・加療の必要あり。

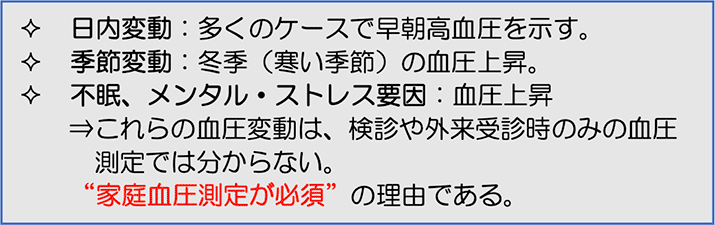

※血圧は様々な要因によって大きく変動する。

検診時の一度きりの測定だけでは「高血圧」判断はつかいない。

Step 2:脂質代謝(脂質異常症等)

- ●HDL(善玉)コレステロール:40mg/dl未満

- ●LDL(悪玉)コレステロール:140mg/dl以上

- ●中性脂肪:“150mg/dl以上

- ●on-HDLコレステロール:170mg/dl 以上(総コレステロール-HDLコレステロール)

上記の基準を満たせば、「脂質異常症」の可能性が高い。

中性脂肪の値は食事の影響を受けることが多く、空腹時中性脂肪は150mg/dl を少しでも越えれば、「非空腹時高中性脂肪血症」の可能性が高い。

※脂質異常症の関連疾患

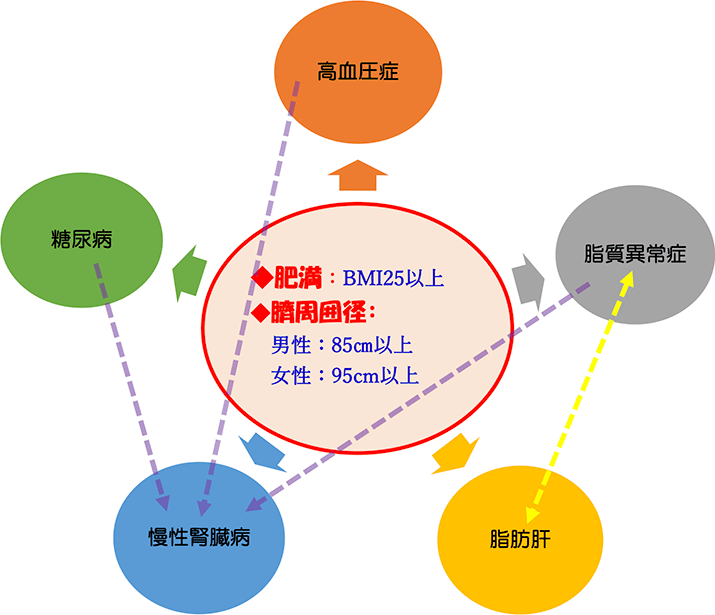

- ① 脂質異常症は、「肥満症」や「内蔵脂肪蓄積」との関連が深く、これらのケースでは、ほぼ必発と言っても過言ではない。

- ② 「脂肪肝・非アルコール性脂肪性肝障害」との併存の可能性も高い。

- ③ これらの併存疾患も念頭に治療計画を立てる必要がある。

Step 3:肝機能(脂肪肝・アルコール性肝障害等)

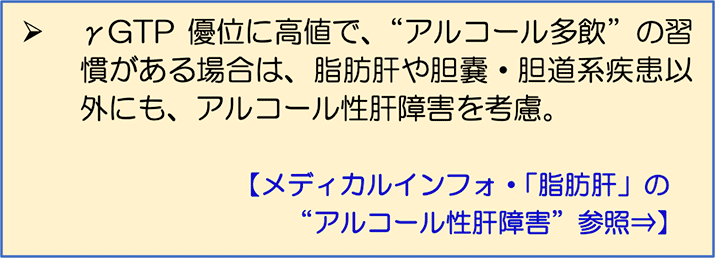

もちろん、肝機能障害の原因となる疾患は脂肪肝だけではない。

各種ウィル性肝炎(B型、C型)、アルコール性肝障害、肝・胆嚢悪性腫瘍、原発性胆汁性胆管炎、自己免疫性肝炎、等々の疾患を考慮しなければならない。

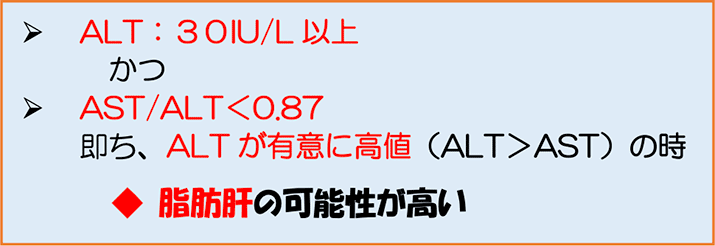

しかし、近年、肥満や内臓脂肪蓄積を原因とした非アルコール性脂肪性肝障害(NASH)が増加しており、この病態の評価は極めて重要である。

特に、肥満や臍周囲径増大(内臓脂肪蓄積)を認める場合は精査が必要である。

多くの検診で行われる検査項目(基準値:施設によって異なる)

- ●GOT(AST):7~38IU/L

- ●GPT(ALT):4~44IU/L

- ●γ-GTP:(男性:80IU/L以下、女性:30IU/L以下)

※米国のデーター

- ●ALT上昇(男性:30IU/L超、女性:19IU/L超)で、

⇒肝疾患関連死 8.2倍 - ●ALT正常上限:

男性:29~33IU/L

女性:19~25IU/L に設定。

※オプション検査(腹部超音波、腹部CT)で「脂肪肝」の指摘のある場合は、速やかに受診し、治療対策を立てる必要がある。

Step 4:糖尿病(耐糖能異常・境界型糖尿病等)

- ●血糖値(早朝空腹時):126mg/dl以上

(随時血糖:200mg/dl 以上) - ●HbA1c:6.5%以上

上記の所見を認めた場合は、「糖尿病」の可能性高く、すぐに受診。

上記条件を満たさなくとも、HbA1c:5.7%、肥満を伴っていれば、「耐糖能異常」、「境界型糖尿病」など、「糖尿病への入り口」の可能性あり、検診のコメントの従い、速やかに受診することが望ましい。

Step 5:腎機能(慢性腎臓病等)

腎臓は体内の老廃物を尿として排泄するとともに、体にとって必要な成分を再吸収する濾過機能の役割を担っている。腎臓から特異的に排泄される「クレアチニン」の値は、腎の濾過機能が低下してくると上昇する。

この「クレアチニン」と年齢、性別を用いて腎の濾過機能を推定した値をeGFR(推算糸球体濾過量)と呼ぶ。

- ●クレアチニン正常値:

男性 1.2mg/dl 以下

女性 1.0mg/dl 以下 - ●eGFR:60ml/min/1.73㎡ 以下、「慢性腎臓病」

45ml/min/1.73㎡以下、受診必須

15ml/min/1.73㎡以下、透析準備状態 - ●蛋白尿、尿潜血の有無

※腎機能の特徴

- ① 加齢とともに徐々に低下するが、高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病、高尿酸血症、肥満症などの疾患が存在すると、加齢変化のレベルを越えて腎機能が悪化することが分かっている。

- ② 腎機能は一旦低下すると基本的には元の状態に戻ることは少なく、せいぜい現状維持に留まる。

- ③ そして、上記の生活習慣病が改善なく放置されると、腎機能の進行悪化を食い止めることが出来ず、「腎透析」へと移行する可能性が高くなる。

- ④ 一定レベルを越えた腎機能低下例では、腎臓内科との協同での治療、管理が必要となる。